Leçons managériales issues de deux approches stratégiques historiques

La différence fondamentale entre deux figures emblématiques de la stratégie militaire offre aux dirigeants d’entreprise une réflexion précieuse sur les mécanismes d’engagement collectif.

La méthode napoléonienne : l’inclusion par la communication directe

À la veille d’engagements majeurs, Napoléon Bonaparte adoptait une approche délibérément participative.

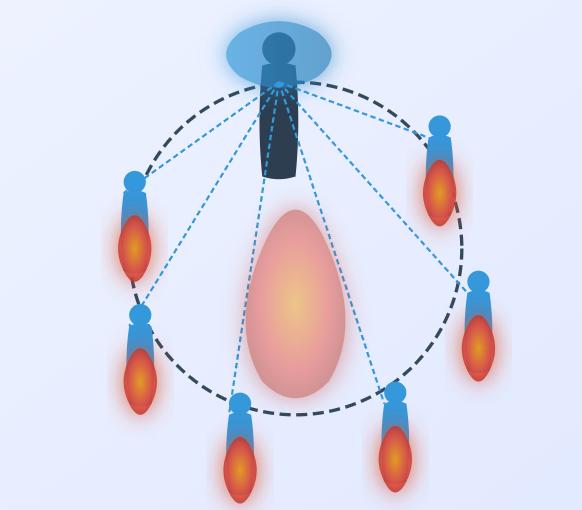

Il s’adressait personnellement à ses soldats d’élite — les légendaires « grognards » — pour contextualiser l’importance stratégique de la bataille imminente.

Cette démarche dépassait la simple transmission d’ordres : elle positionnait chaque action individuelle comme un élément déterminant dans la dynamique collective de victoire.

Cette méthode communicationnelle produisait des résultats remarquables : les soldats s’appropriaient pleinement leur mission, conscients de leur contribution à l’objectif global.

Ce sentiment d’appartenance et de finalité partagée s’est traduit par des succès stratégiques décisifs à Austerlitz, Iéna, Wagram et La Moskova, démontrant l’efficacité d’une vision clairement communiquée.

L’approche clausewitzienne : la distanciation analytique

En contraste, Carl von Clausewitz, éminent théoricien militaire prussien et auteur de l’œuvre majeure « De la guerre », incarnait une approche fondamentalement différente. Son expertise reposait principalement sur l’analyse stratégique et conceptuelle, souvent exercée à distance du théâtre opérationnel.

L’image archétypale du stratège « dans sa tente, entouré de cartes », bien qu’imparfaite, illustre néanmoins cette posture intellectuelle distanciée, caractérisée par l’absence relative d’interactions directes avec les exécutants, contrairement à l’approche résolument communicante de Napoléon.

Implications managériales contemporaines

Cette dichotomie historique trouve un écho particulièrement pertinent dans les organisations actuelles.

De nombreux dirigeants, privilégiant l’approche clausewitzienne, se concentrent exclusivement sur l’élaboration conceptuelle de la stratégie, négligeant la dimension communicationnelle essentielle à son déploiement efficace.

Cette omission compromet significativement le potentiel d’engagement des collaborateurs. Sans compréhension claire de la vision d’ensemble et de leur contribution spécifique, les équipes peinent à donner du sens à leurs actions quotidiennes, limitant considérablement leur niveau d’implication.

L’excellence managériale contemporaine réside donc dans la capacité à intégrer ces deux dimensions : la rigueur analytique clausewitzienne et l’intelligence communicationnelle napoléonienne.

Le manager performant doit non seulement concevoir une stratégie pertinente, mais également l’articuler de manière à ce que chaque collaborateur, indépendamment de son positionnement hiérarchique, puisse s’approprier pleinement son rôle dans la réalisation des objectifs collectifs.

La communication stratégique devient ainsi non pas un élément accessoire, mais bien un facteur déterminant de l’efficacité organisationnelle et de la mobilisation du capital humain.